サウンド演習II

アナウンス

- デジタルスタジオ3Lに導入されたStudio Oneについて 参考図書など

- ある美術学校でのエピソード

- SONARの参考書

概要

MIDI打ち込み、レコーディング、エフェクト加工、ミキシング、マスタリング、コンテンツ発信などコンピュータを使用した音楽コンテンツの作成から配信までを実践して学ぶ。制作する楽曲はオリジナルの歌楽曲であり、作詞、作曲、編曲して、デジタルレコーディングを行う。ボーカルは必ずマイク録音する。他の楽器はマイク録音、ライン録音、またはMIDI打ち込みにより作成する。完成した楽曲をCD-Rにパッケージングし、Web上に楽曲プロモーションサイトを作成する。 本演習の目標は以下の通り。

- デジタルオーディオの知識を得る。

- デジタルオーディオのソフトウェアとハードウェアを扱える。

- デジタルレコーディングができる。

- オーディオデータのデジタル編集・エフェクト加工ができる。

- ミキシング、マスタリングができる。

- ループ素材、サンプラーを使用できる。

- 言葉と音楽を調和させる歌詞を作成できる。

- 上記のスキルを用いて、楽曲制作する。

目標

- デジタルオーディオの知識を得る。

- 音の3要素、スペクトル、デジタル化

- MIDIとオーディオデータの区別と使い分け

- オーディオフォーマット、圧縮

- 発振装置、反響版、建物の反響

- デジタルオーディオのソフトウェアとハードウェアを扱える。

- PC、ケーブル、コントローラ、MIDI音源、シンセサイザー、MIDI/オーディオインターフェイス、マイク、スピーカ、ミキサー

- DAWアプリケーション、波形編集ソフト、プラグイン

- ドライバーとレイテンシー

- デジタルレコーディングができる。

- マイキング、クリッピング、ハウリング

- オーディオ編集・エフェクト加工ができる。

- エンベロープのADSR加工

- ノーマライズ、フェイドイン/アウト、クロスフェードによるOKテイク

- コンプレッサー、イコライザー、ディレイ

- DryとWet

- 空間系、モジュレーション系、歪み系、ダイナミクス系の各種エフェクト

- ピッチ修正

- ミキシング、マスタリングができる。

- 位相、マスキング、ルーティング、オートメーション

- ループ素材、サンプラーを使用できる。

- 言葉と音楽を調和させる歌詞を作成できる。

- 上記のスキルを用いて、楽曲制作する。

- 作詞,作曲,編曲,演奏,録音,編集,ミックス,パッケージング

- 全ての課題作品はデジタルアーカイブ化されます。

- 優秀作品はWebデータベースkuhaL@BO Music Archiveにて公開します。

成績評価

- 出席:ICカード+Minutes paper

- 課題

- ReMix課題:過去の課題作品の楽曲データを使用して,録音をしてリミックスして見る.マイク録音とミックスの練習.

- 最終課題:作詞・作曲・編曲・録音を自分で行い,楽曲を作成する.作品はCDパッケージとWebサイトにする.

予定

2015年スケジュール

- 担当

久原,穴山(セガ),田村

- 4/14(火) 久原:ガイダンス。ボーカルレコーディング実習, ソフトウェアの使い方,オーディオ編集

- 4/21(火) 久原:作詞の基本, ReMix課題グループ分け

- 4/28(火) 久原:簡単なミックス EQ, Reverb, Melodyne, バウンス

- 5/12(火) 久原:ReMix課題講評会、MIDIスケッチの作成

- 5/19(火) 久原:作詞から作曲へ、リアルタイム入力、クオンタイズ、トランスポーズ、独立コピー(Alt+C)と共用コピー(Ctl+C)、バウンス、ノーマライズ、ドラムシンセimpact

- 5/26(火) 久原:エフェクトの基礎、EQ, Comp, Delay,ルーティング, センドエフェクト,プラグインシンセ

- 6/2(火) 久原:作詞の手法, アンプシミュレータ

- 作詞に関するお勧め参考書:作詞本

- 6/9(火) 久原:カノン課題講評会

- 6/16(火) 久原:録音,制作

- 6/23(火)久原:録音,制作,ボーカルのエディット,オートメーション

- 6/30(火) 久原:録音,制作,サーバへのアップロードの準備

- 7/7(火) 穴山,久原:ミックス講評会。伴奏の打ち込み、ボーカルの録音が終わっていること。

- 7/14(火) 久原:オーサリング,ジャケット作成, マスタリング

- 7/21(火) 久原:最終調整

- 7/28(火)穴山,久原:最終講評会。場所は3号館1階MMスタジオです。

2014年スケジュール

- 担当

久原,穴山(セガ),田村

- 4/15(火) 久原:ガイダンス。ボーカルレコーディング実習, ソフトウェアの使い方,オーディオ編集

- 4/22(火) 久原:作詞の基本, ReMix課題グループ分け

- 5/1(木) 久原:MIDIスケッチの作成, レコーディングの週。

- 5/13(火) 久原:Reverb, 簡単なミックス

- 5/20(火) 久原:ReMix課題講評会、作詞から作曲へ、リアルタイム入力、クオンタイズ、トランスポーズ、独立コピー(Alt+C)と共用コピー(Ctl+C)、バウンス、ノーマライズ、ドラムシンセimpact

- 5/27(火) 久原:,エフェクトの基礎、EQ, Comp, Delay,ルーティング, センドエフェクト,プラグインシンセ

- 6/3(火) 久原:作詞の手法, アンプシミュレータ

- 作詞に関するお勧め参考書:作詞本

- 6/10(火) 久原:カノン課題講評会

- 6/17(火) 久原:録音,制作

- 6/24(火)久原:録音,制作,ボーカルのエディット,オートメーション

- 7/1(火) 久原:録音,制作,サーバへのアップロードの準備

- 7/8(火) 穴山,久原:プレ・ミックス講評会。伴奏の打ち込み、ボーカルの録音が終わっていること。

- 7/15(火) 久原:オーサリング,ジャケット作成, マスタリング

- 7/22(火) 久原:最終調整

- 7/29(火)穴山,久原:最終講評会。場所は3号館1階MMスタジオです。

2013年スケジュール

- 担当

久原,穴山(セガ),秋山

- 4/16(火) 久原:ガイダンス。ソフトウェアの使い方,オーディオ編集

- 4/23(火) 久原:MIDIスケッチの作成、ボーカルレコーディング実習、ReMix課題グループ分け

- 4/30(火) レコーディングの週。出席は取りません

- 5/7(火) 久原:Reverb, 簡単なミックス

- 5/14(火) 久原:ReMix課題講評会,エフェクトの基礎、EQ, Comp, Delay

- 5/21(火) 久原:ルーティング, センドエフェクト,プラグインシンセ

- 5/28(火) 久原:ボーカルのエディットV-Vocal,作詞の手法

- 作詞に関するお勧め参考書:作詞本

- 6/4(火) 久原:Free Sound Project,フーリエ変換,フォルマント周波数

- 6/11(火) 久原:録音,制作,マスタリング, アンプシミュレータ

- 6/18(火)久原:録音,制作,デシベルの概念,オートメーション

- 6/25(火) 久原:制作、サーバへのアップロードの準備

- 7/2(火) 久原:オーサリング,ジャケット作成

- 7/9(火) 穴山,久原:第1回講評会

- 7/16(火) 制作日

- 7/23(火)穴山,久原:最終講評会。場所は3号館1階視聴覚スタジオです。

2012年スケジュール

- 担当

久原,穴山(セガ),森山,加藤

- 4/16(月) 久原:ソフトウェアの使い方,オーディオ編集

- 4/23(月) 久原:MIDIスケッチの作成、ボーカルレコーディング実習、ReMix課題グループ分け

- 5/2(水) レコーディングの週、自由参加、出席は取りません

- 5/7(月) 久原:エフェクトの基礎、EQ, Delay, Reverb, ミックス

- 5/14(月) 久原:ルーティング、Comp、センドエフェクト、V-Vocalなど

- 5/21(月) 加藤:(NIME2012)制作・録音・ミックス編集日。出席は取りません。

- Tweet Harpのデモは以下のUstreamで見れます。

- http://www.ustream.tv/channel/tweetharp-nime2012

- 5/28(月) 久原:ReMix課題講評会,作詞の基本

- 作詞に関するお勧め参考書:作詞本

- 6/4(月) 久原:プラグインシンセ,DX/VSTプラグイン,サンプラー。

- 6/11(月) 久原:オートメーション,ミックスダウン,マスタリング、オートマキシマイズ

- 6/18(月)久原:DT Songwriting Contestなど

- 6/25(月) 久原:制作、サーバへのアップロードの準備

- 7/2(月) 穴山,久原:中間講評会。提出用スレッド

- 7/9(月) 久原:オーサリング,ジャケット作成

- 7/23(月)穴山,久原:最終講評会。場所は3号館1階視聴覚スタジオです。

- 7/30(月)自由制作日

2011年スケジュール

- 担当

久原,穴山(セガ),森山,遠藤

- 4/11(月) 久原:ソフトウェアの使い方,オーディオ編集

- 4/18(月) 久原:MIDIスケッチの作成、ボーカルレコーディング実習

- 4/25(月) 久原:エフェクトの基礎、EQ, Delay, Reverb, ミックス、ReMix課題グループ分け

- 5/2(月) レコーディングの週

- 5/9(月) 久原:ルーティング、Comp、センドエフェクト、V-Vocalなど

- 5/16(月) 久原:ReMix課題講評会

- 5/23(月) 久原:プラグインシンセ,DX/VSTプラグイン,サンプラー,作詞の基本。

- 5/30(月) 自由制作日。出席は取りません。NIME2011

- 6/6(月) 久原:オートメーション,ミックスダウン,マスタリング、オートマキシマイズ

- 6/13(月)久原:DT Songwriting Contestなど

- 6/20(月) :制作、サーバへのアップロードの準備

- 6/27(月) 穴山,久原:中間講評会。提出用スレッド

- 7/4(月) 久原:オーサリング,ジャケット作成

- 7/11(月)穴山,小川,久原:最終講評会。場所は3号館1階視聴覚スタジオです。

- 7/25(月)自由制作日

2010年スケジュール

- 担当

久原,穴山(セガ),森山,小林

- 4/14(水) 制作応用演習合同ガイダンス。コース希望調査、コース分け。

- 4/21(水) 久原:ソフトウェアの使い方,オーディオ編集

- 4/28(水) 久原:ルーティング、エフェクトの基礎

- 5/12(水) 久原:MIDIスケッチの作成、ボーカルレコーディング実習

- 5/19(水) 久原:ミックス、V-Vocal, EQ, Delay, Reverbなど

- 5/26(水) 久原:Comp、オートマキシマイズ、センドエフェクトなど

- 6/2(水) 久原:ReMix課題講評会

- 6/9(水) 久原:プラグインシンセ,オートメーション,DX/VSTプラグイン,サンプラー,作詞の基本。

- 6/16(水) 久原:VST, ステップシーケンサ, Session Drummer 2

- 6/23(水) 久原:ミックスダウン,マスタリング,DT Songwriting Contestなど

- 6/30(水) 小林,久原:コード理論

- 7/7(水) 穴山,久原:中間講評会

- 7/14(水) 久原:サーバへのアップロード

- 7/21(水) 久原:オーサリング,ジャケット作成

- 7/28(水) 穴山,久原:最終講評会。場所は3号館1階視聴覚スタジオです。

2009年スケジュール

- 担当

久原,穴山(セガ),久間地,吉武

- 4/15(水) 制作応用演習合同ガイダンス

- 4/22(水) 穴山,久原:4S-2制作環境,サウンドボックスの使い方,レコーディングの基本

- 5/13(水) 久原:MIDIによる楽曲スケッチ作成,オーディオデータ編集

- 5/20(水) 久原:第1課題講評会, デジタルオーディオの基礎. オーディオデータの加工

- 5/27(水) 久原:オーディオデータの加工,エフェクト,ミキシング, ルーティング

- 6/3(水) 久間地,吉武:制作演習日。Q/Aなど。

- 6/10(水) 久原:プラグインシンセ,オートメーション,DX/VSTプラグイン,サンプラー,作詞の基本。

- 6/17(水) 久原:ピッチ修正,フォルマント,ノイズ除去,スクラブ再生,オートマキシマイズなど

- 6/24(水) 久原:ミックスダウン,マスタリング,DT Songwriting Contestなど

- 7/1(水) 穴山,久原:中間講評会

- 7/8(水) 久原:オーサリング,ジャケット作成,サーバへのアップロード

- 7/15(水) 久原:秀悦なMIDI,アルゴリズム作曲

- 7/22(水) 穴山,久原,久間地,吉武:最終講評会。場所は3号館1階視聴覚スタジオです。

2008年スケジュール

- 担当

久原,穴山, 小川, 福島

- 4/16(水) 久原,穴山:全コース合同ガイダンス

- 4/23(水) 久原:4S-2制作環境,サウンドボックスの使い方

- 4/30(水) 久原:簡易ReMix,MIDIによる楽曲スケッチ作成,オーディオデータ編集

- 5/7(水) 久原:第1課題講評会, デジタルオーディオの基礎. オーディオデータの加工

- 5/14(水) 久原:オーディオデータの加工,ミキシング, ルーティング

- 5/21(水) 福島,小川,久原:エフェクト実践,リアルなMIDI打ち込み,VST。

- 5/28(水) 久原:オートメーション,DX/VSTプラグイン,サンプラー,作詞の基本。

- 6/4(水) 福島,小川:秀悦なMIDI,アルゴリズム作曲など

- 6/11(水) 久原:ピッチ修正,フォルマント,ノイズ除去,スクラブ再生,オートマキシマイズなどTips

- 6/18(水) 穴山,久原,福島,小川:中間講評会

- 6/25(水) 久原:マスタリング,オーサリング,ジャケット作成

- 7/2(水) 久原:Webサイトへのアップロード

- 7/9(水) 穴山,久原,福島,小川,雲類鷲:最終講評会

2007年スケジュール

- 担当

久原,穴山, 恵良

- 4/18(水)4,5限 久原:ガイダンス

- 4/28(土)3,4限 穴山:サウンドスタジオ講習/ライセンス取得,制作環境,Digital Audioの基礎

- 5/12(土)3,4限 穴山:Recording,Audio加工

- 5/19(土)3,4限 穴山:Recording課題講評会,オーディオ編集,エフェクトについて

- 5/23(水)4,5限 久原:発音の仕組み、音の構成、Spectrum(スペクトル)、音のDynamics,EQ, COMP, 作品紹介。

- 6/2(土)3,4限 穴山:Mixについて,Mixing Console, Insertion Effect, Send Effect

- 6/6(水)4,5限 久原:Effect details

- 6/13(水)4,5限 恵良:Loop, Sampler, 楽曲制作に関するTips

- 6/23(土)3,4限 久原,恵良:中間講評会

- 6/27(水)4,5限 恵良,久原:音と色の関係,ピッチ修正

- 7/7(土)3,4限 恵良,久原:マスタリング,CD/ジャケット作成など

- 7/14(土)3,4限 久原,穴山,恵良:最終講評会

内容

使用施設

- Protoolsオーディオ録音,ミックス

- デジタルスタジオ

- Windows PC + Audio Interface + MIDI音源 + MIDIコントローラ

- Studio Oneによる楽曲制作

- SoundEngine, Audacityによるオーディオ編集・加工

- オーディオインターフェイス PreSonus Audio Box

- 背面の電源スイッチ ON, OFF, Bus

- Sampling Rateスイッチ 44.1KHz

- デジタルスタジオ4Lのサウンド環境については、4L Sound Settingを参照のこと。

ハードウェア

- PC

- グラフィックス性能はあまり必要ないが、そのほかの基本スペックは高めの必要がある。 CPUはなるべく高速なもの、デュアルCPUも有効。 メモリーは最低512MB、出来れば1GB以上あったほうがいい。 オーディオファイルはサイズが大きいので、HDDも大容量がいい。

- Cable

- Digital

- MIDI cable : MIDIシーケンス専用。

- USB, Firewire(IEEE1394) : PCのシリアルケーブル。MIDIシーケンス,デジタル化されたオーディオ信号,コンピュータの命令を伝送する。

- Analog

- Audio cable : RCA(赤白,ピン),フォン(ステレオ/モノラル),標準ミニ(ステレオ/モノラル),キャノン(XLR)

- MIDI controller

- MIDIキーボードに代表されるMIDIシーケンスを手入力する機器。ピアノが弾ける人はVelocityの変化に富んだ入力をすることができる。キーボード以外に,ノブ,フェーダ,ペダルなど様々な入力デバイスがある。

- MIDI Sound Module

- いわゆるMIDI音源。PCやMIDIコントローラから送られてきたMIDIシーケンスを演奏する楽器のようなもの。ローランド,ヤマハ,コルグ,河合など楽器メーカが様々な機種を出している。

- MIDI Interface

- PCと外部のMIDI機器との間でMIDIシーケンスをやり取りする。MIDIキーボードで弾いたデータをPCに取り込んだり、外部のMIDI音源をシーケンサーで鳴らしたいなどの場合にMIDIインターフェイスが必要。 USB接続のものがほとんど。オーディオインターフェイスやMIDI音源に内蔵されているものもある。SC8820やMU500はMIDIインターフェースをかねたMIDI音源。入出力数は手持ちのMIDI機材にあわせる。

- Microphone

- 声,ボーカル,楽器の生演奏などの音声をアナログの電気信号に変換する装置。ダイナミックマイクとコンデンサマイクの2種類がある。サウンドスタジオを参照のこと。

- Instruments, Synthesizer

- 電子楽器。ここではエレキギター,エレピなどオーディオ電気信号を出力できる電子楽器のことを指す。

- Monitor Speaker

- 耳で聞くためにオーディオ信号を音に変換する装置。ヘッドフォンなどで代用することもできる。コンポ,ラジカセ,カーステなどのスピーカは低音をブーストするなどメーカによって音が補正されておりクセがあるが,Monitorと呼ばれるスピーカは音の補正がなされず,音をそのまま聞けるように作られている。

- Mixer

- マイク,電子楽器などから入力されるアナログのオーディオ信号をまとめて(ミックス)して,モニタースピーカなどに振り分けて出力する機器。Mackie Onyx1220やRoland VM3100proのようにオーディオ信号をアナログ/デジタル変換して,オーディオインターフェースとしての機能を持つ機種もある。

- Audio Interface

- 電子楽器やマイクなどからくるオーディオ信号はアナログの波形だが,それをデジタルに変換して,PCに取り込めるようにする。またその逆で,PCのデジタル化されたオーディオ信号をアナログに変換して,モニタースピーカなどに出力する。パソコンで音の入出力をするためにはオーディオインターフェイスが必要。音質の良し悪しはかなりの程度ここで決まる。 目安としては「ASIO対応」または「WDM対応」と表記されているものがよい。 PCIスロット用、USB2.0、Firewireなどに接続するタイプがあるが、自分の制作環境に合うものを選べばいい。ノートPCで制作したいなら持ち運びも便利なポータブル型も多数ある。 入出力数は、外部ミキサーを使用するなら2in/2out以上、ミキサーを通さないならなるべく多くの入力数があるものがいい。

ソフトウェア

- ドライバーとレイテンシー

- パソコンとオーディオインターフェイスを橋渡しするものがオーディオドライバ。 オーディオドライバの性能によって、パソコンからの発音の遅れ(レイテンシー)に違いが出る。 オーディオインターフェイスと利用ソフトウェアがそれぞれ対応している必要。

- ASIO - Steinberg社の開発した高性能ドライバ

- WDM - Windowsネイティヴの高性能ドライバ、NT系(2000/XP)のみ

- MME - Windows9x(95/98/ME)で使われていたドライバ、音楽制作向きではない

- DAWアプリケーション

- 主に作業するシーケンサーにもいくつか種類がある。

- MIDIシーケンサー : SingerSongWriter, XGWorks, Cherryなど。 MIDIの打ち込みを主眼に置いたソフト。 オーディオ編集はできないか、簡素なものになっている。

- DAWソフトウェア : Cubase, SONAR, SOL, Logic, Nuendoなど。 オーディオ編集をメインにMIDIシーケンサー、プラグインのホストなど、音楽制作環境を統合したソフト。

- ループシーケンサー : ACID、Live!など。 オーディオファイルをトラックに並べて曲を作るタイプのソフト。 打ち込みの機能はあまりない。

- 統合型ソフトウェアシンセサイザー : REASON、Project5、FL Studioなど。 ソフトウェアシンセサイザーにシーケンサー、ミキサー、エフェクトなどが一体化して このソフトだけで完結して音楽制作が出来るもの。

基本的にDAWソフトウェアを選択することになる。

- 波形編集ソフト

- オーディオファイル単体の編集に特化したソフト。Audacity, SoundEngine, SoundForge、Digi-on-Soundなど。 マルチトラックで編集できるもの、最近ではCDライティングの機能もついているものもある。 より細かい編集がしたい人は必要。

- ソフトウェアシンセサイザー

- CPUで音を合成して発音するソフトウェアタイプのシンセサイザー。 独自の発音機構のもの、PCM音源を内蔵するもの、実際のシンセサイザーをエミュレートしたもの、サンプラーなど、 さまざまな種類のソフトが存在します。 単独で起動できるスタンドアローンのものと、DAWソフトウェア上で起動するプラグインのものがある。

- プラグインについて

- DAWソフトウェアなどをホストアプリケーションとして、その上で起動するソフトです。 プラグインにもいくつかフォーマットがあり、ホストアプリケーションがそれらに対応している必要がある。

- VSTプラグイン : Steinberg社が開発したプラグインフォーマット。業界標準。 エフェクト、スペクトラムアナライザー、シンセサイザーなどがある。 特にVSTのシンセサイザーを「VSTi」という。 フリーのものも数多く出回っている。

- DXプラグイン : Microsoft社のDirectXをベースにしたプラグインフォーマット。 内容はVSTとほぼ同じ。シンセサイザーを「DXi」という。 対応するホストアプリケーションはVSTよりも少なく、フリーソフトもあまりない。

- Re:wire : プラグインとは少し異なり、ホストアプリケーションとスタンドアローンのソフトウェアを 内部的に接続するための規格。 REASON、FL Studioなどが接続できる。 ホストアプリケーションから直接パラメータなどを操作したりすることが可能。

Studio One 基本操作

- 起動時

- 「新規ソングを作成」-「空のソング」選択 (ソングタイトルを入力)

- 作成時

- 「表示」メニューから各種ウィンドウの表示・非表示の切り替え

- 「エディタ」、「コンソール」、「インスペクター」、「ブラウザ」など

- 「ブラウザ」の「Presence」から楽器を選んで「トラック」にドラッグ。

- 「エディタ」(ピアノロール)を開き、「ペイントツール」でイベントと音符を入力。(Cはドのこと)

- 「イベント」とは、音符を入力する領域のこと。「クリップ」または「リージョン」ともいう。

- 「矢印ツール」で、音符を修正

- MIDIファイルを読み込むには、Windowsからトラックへドラッグ&ドロップ

- テンポはBMPの値で変更

- 「エディタ」(ピアノロール)を開き、「ペイントツール」でイベントと音符を入力。(Cはドのこと)

- オーディオデータの作成

- 「ソング」-「ミックスダウンをエクスポート」(録音範囲をループ設定)

ボーカルReMixの流れ

- 楽曲準備

- カラオケ伴奏のwavファイル

- サビ、Aメロなど、30秒程度

- 歌詞テキスト

- サウンドスタジオ録音

- 各自自分のセッション・フォルダを作成。セッション名 karaoke学籍番号名前(アルファメットで) 例 karaoke1424001kogeiTaro

- 2テイク取る

- トラック名は、分かりやすい名前にする。例 vocal01, vocal02 とか。

- マイキングに注意して歌う。

- オン・マイク:口をマイクに近づけて歌う(普通はこちら)

- オフ・マイク:口をマイクから遠ざけて歌う(声の大きい人向け)

- セッション・フォルダごと、USBメモリなどに回収する。

- Studio One でReMix

- カラオケ伴奏をオーディオトラックに配置

- セッション・フォルダ内のAudioFilesフォルダにあるオーディオファイル(wav形式)をオーディオトラックに配置

- 曲のテンポ、BPMを設定すると、編集しやすい。

- ノーマライズ

- 音圧を整える

- インスペクターの「ノーマライズ」

- クロスフェード

- 複数のテイクのイイトコどりをして、OKテイクを作る

- タイムストレッチ

- ピッチを変えずに時間の長さを調整できる。

- オーディオイベントの右端をAlt+ドラッグ

- オーディオのタイミング調整

- Melodyne

- ボーカルのピッチ補正

- ボーカルのタイム補正

- オーディオイベントをダブルクリック

- オーディオエディターのアクションメニューから「Melodyneで編集」

- トラックインスペクターの「レンダー」でバウンス

- エフェクト

- インサーションエフェクト

- EQ

- COMP

- Reverb

- ミックス

- 複数トラックのオーディオをL-R(2チャンネル)のwavにまとめる。バウンスともいう。

- フェーダー

- PAN

作曲の基礎理論

レコーディング

- ダイナミックマイク,コンデンサーマイク,指向性,ファンタム電源,ミキサー

- マイク撮りにおける位相のずれ

- 入力レベル調整

- ボーカル録音

- 楽器生演奏録音(ギター、ドラム、ベース、木管、金管、ストリングスなど)

- ライン録音、ハイインピーダンス楽器,DI,アンプシュミレータ

- ボーカルの録音時のマイキング

- マイキングは用途によって様々な配置があるので、何度も試してみるとよい。

- マイクから,こぶし1つ分の距離をあけて録ればしっかりとした声がとれる。

- オンマイク:マイクからの距離が近め

- 近づくほど低音が強調される傾向がある(マイク録音の近接効果)

- オンマイクで録った上でEQで余分な低音域をカットすることで、きれいに高音を残すことができる。

- オフマイク:マイクからの距離が遠め

- オフマイクすぎると部屋の響きが混ざり過ぎ、音量の低さとエフェクトの深さが相まって,曲中でどうしても埋もれた感じになってしまう。

- オンマイク:マイクからの距離が近め

MIDIによる楽曲スケッチ作成

- MIDIの打ち込みでメインメロディ,伴奏などの骨組みを作成

- マイク録音時の便宜を図って、イントロの前に空カウントトラックを作成する。

- テンポであるBPM(beat per minute:1分間にある4分音符の数)と拍子を適切に設定する。

- カット,コピー&ペーストする時のグリッドに関係する。

- bpm = 120のとき,1分間に120個の4分音符。すなわち,4分音符1個の長さ=60/120=0.5秒。4/4拍子の場合,1小節の長さ=4分音符4個=2秒。

- テンポウィンドウで、テンポ・チェンジを視覚的に編集できる。

- すべてマイク録りで作成する場合でも,メロディ,基本リズムパターンだけでも骨組みをMIDIで制作しておく。マイク録りの複数テイク取りや合成のときMIDIの骨組みが役に立つ。最終ミックス時に不要なMIDIデータはミュートすればよい。

- Protoolsでのテンポ(BPM)の設定

- 「表示」メニューから「トランスポート」-「MIDIコントロール」

- 指揮者マークをクリックし解除します。

- 任意のテンポを入力します。

- オーディオデータへの書き出し

- スケッチwavデータをSONARのオーディオトラックにインポートする。

- オーディオ編集はスケッチwavデータを骨組みとして行っていく。

オーディオデータ編集

- 伴奏MIDIデータのWAV,ボーカル録音のWAV,楽器生演奏のWAVを用意して,オーディオトラックに配置する。

- ズームイン/アウトでトラックの概観/詳細を確認。

- 不要トラックの削除

- BPMの設定

- トラックビューのグリッド設定

- 小節・拍・ティック,フレーム,秒単位のグリッド

- グリッドフリーにすることも可。

- オーディオデータの調整

- オーディオクリップを移動さえて、時間軸をそろえる。

- メモリにマーカーを設定すると便利

- オーディオクリップをハサミで分割

- オーディオクリップの不要部分を削除

- Alt+ドラッグでクリップの一部を選択して編集できる。

- オーディオクリップの先頭・末尾のフェードイン・アウト

- フェードのカーブを選択可能

- ノーマライズでdBレベルを0に調整(破壊編集)

- ボーカルや生演奏トラックのOKテイク作成。

- 複数テイクからベストなものを切り貼りし、つなぎの部分は、フェードイン/アウト,クロスフェードなどで調整

- コンソールでミックスダウン

- Fx欄にエフェクトを挿入(非破壊編集)。

- トラック間のボリュームレベル,パンポットのバランス調整。

- ミックス時にさらにエフェクトを足すことが可能。

- L-Rの2ChステレオオーディオデータWAVに落とす。16bit 44.1KHzの音楽CDフォーマット。

- WAVをMP3に圧縮する。圧縮のビットレートは128Kbps程度。

- オーディションで加工後の音をプレビュー

- 「オプション」-「グローバル」-「一般」の「オーディション設定」で秒を指定。

デジタルオーディオの基礎

音の実体

- 音の物理量

- 高さ(Hz:ヘルツ)

- 強さ(dB:デシベル)

- 長さ(msec:ミリセカンド)

- 音の3要素

音のデジタル化

- PCM

- サンプリング周波数,ビットレート。それぞれ44.1KHz, 16bitが音楽CDの音質

- サンプリング定理

- デジタルオーディオが表すことのできる最高周波数は,サンプリングレートの1/2である。

- 人間の耳で聞き取れる音の周波数 20Hz~20kHz

イリュージョンフォーラムのダブルフラッシュ錯覚

耳に聞こえる音の正体

- 振動:物体を振動させて空気の振動を作る発振装置。

- 弦,リード,唇(マウスピース),声帯

- 共振:発音装置の振動を共鳴,増幅させる。

- ピアノの響板,ギター・バイオリンなどの楽器本体および空洞,管楽器の木管,金管,人間の声の場合,鼻腔・口蓋・肺・骨格

- 実験:オルゴール,トランペット

- 反響:壁,床,天井に反射し、空間に音が響く。

- コンサートホール,教会,橋の下,風呂の中

オーディオデータの加工

音の物理量との関連

オーディオ加工は基本的に以下の3つに集約される。

- 周波数・スペクトル系:EQ(イコライザ)

- 関連エフェクト Filter,

- 音圧・ダイナミクス系:COMP(コンプレッサ)

- 関連エフェクト:Limiter,

- 時間・空間系:Delay(ディレイ)

- 関連エフェクト:Reverb, Chorus, Flanger, Phaser,

スペクトル(周波数構成)

- EQ(イコライザ)によって,音のスペクトルを加工する。

- フーリエ変換とは、音の時間軸表記から周波数構成変換すること。

- SoundEngineのスペクトル・アナライザーにて、スペクトルの時間的変化を見る。

- スペクトルとは周波数構成のこと。ピッチ感のある音は,ピークとなる基本周波数を中心として複数の倍音成分から構成される。

- SoundEngineやAudacityでsin波などを生成し,周波数構成を観察。

- sin波は基本周波数1つのみ。

- ノコギリ波はsin波の倍数の無限級数。

- ホワイトノイズはランダムな周波数構成。

- ピンクノイズは周波数とダイナミクスが反比例する1/f揺らぎの癒し系。

- 自然界の音を使用した楽曲 URL

- 人のボーカル,楽器の音,車のエンジン音のスペクトルを比較してみる。

- SoundEngineやAudacityでsin波などを生成し,周波数構成を観察。

- Parametric EQで特定の周波数帯域をブーストorカット

- Gain, Center Freq, Q

- 高周波数成分をカット(Low Pass / High Cut)すると?

- 低周波数成分をカット(High Pass / Low Cut)すると?

- 特定周波数をブーストすると?

ダイナミクス(音量変化)

- COMP(コンプレッサ)で音量の突出した部分を圧縮して,全体の音圧を上げる。

- 音量変化,ダイナミクスレンジのコンセプトは,人,ジャンルによって異なる。

- クラシックでは,音量の小さい部分と大きい部分の差が大きいが,ポップスでは全体的に大きい音量で音圧を稼ぐ。

- さまざまなCDの曲の波形からCOMPのコンセプトを分析して見よう。この分析はマスタリング時に役立つ。

- 人間の聴覚で音量(dB)はどう感じているのか

- ダイナミックレンジの比較:Can You Keep A Secret vs 未完成交響曲

- Compressorを使用して,COMPをかけてみる。

- Thresold, Ratio, Attack, Release

- ボーカルのポップノイズ(「プッ」とか「ボッ」とか。。)で突出した音量部分をコンプレスして,全体の音圧を整える。

- COMPをかけすぎるとダイナミクスレンジの低い,品質の悪い音になるので注意。

- SoundEngineのオートマキシマイズでRMS(Root Mean Square:二乗平均平方根)平均を上げて,音圧を稼ぐ。

Delay(時間の遅れ)

- 原音に時間遅れ(数msecから数sec程度)でディレイ音を付加する。

- dryとwet

- dryは原音,wetはエフェクト音。

- dry 100%, wet 0%はまったくエフェクトがかかってない状態

- dry 0%, wet 100%はエフェクト音のみの状態

- センド送りの場合は,dry 0%, wet 100%にしないと,ミックス時に原音のバランスが壊れるので注意。

- 山びこ,エコー(echo)効果

- Short delayの応用エフェクト。フィードバックでエフェクト音を入力に戻す。

- Chorus: delay音に揺らぎを加えたもの。フィードバック音弱。

- Flanger: delay音に揺らぎを加えたもの。フィードバック音強。

- Phaser: 応用。位相をずらしたdelay音を加えたもの。

- dryとwetの比率

- Delay time(msec)

- Feed back(%)

- LFOのDepthとRate

- Reverbは,delayの集合体。空間の奥行きを出す残響感。

- Decay 残響時間

- echo密度

破壊編集と非破壊編集

- 破壊:オーディオファイルを直接書き換えるので,いったんセーブすると,元に戻せない。ただし,再生時のCPU負荷が少ない。SONAR LEでは,「プロセス」メニューから「オーディオエフェクト」で処理すると破壊編集。

- 非破壊:再生時にリアルタイムで処理するので,元のオーディオファイルは変更されない。その都度,パラメータを変更して試すことができる。ただし,再生時のCPU負荷が大きくなるので,最悪再生時にソフトが止まってしまうこともある。SONAR LEでは,「インサーション・エフェクト」や「センド・エフェクト」が非破壊編集。

ミキシング

- 各パートを分離して配置

ミックスはパズルのようなもので、周波数ごとに入れられる音量は決まっているとイメージするとよい。 ある音域が埋まっているところに、さらに同じ音域の楽器を足しても溢れてしまう。 各パートに必要な音域を残しつつ、他のパートの邪魔になる部分をEQで削るとすっきりと収まる。

- 低域から中域が重要

特に聴かせたいパートであるボーカルの400~1000Hzや、キックの60Hz付近、ベースの100~200Hzなどは,他のパートは控えめに調整し、本命のパートが入る隙を空ける。 やり過ぎはスカスカになってしまうので注意が必要だが、低域から中域は特にいろんな音が(エフェクト成分含めて)混ざってくるので、意識してイコライジングするといい。

- 音量を稼ぐために

単純にボリュームを上げる・ノーマライズをするだけでも、上記のようにバランスよくミックスされていれば音量は飽和せずにもっと上げることができる。 逆にミックスのバランスが悪いと、ちょっとボリュームフェーダーを上げただけで,すぐ音が割れてしまう。 1つのパートだけが大きすぎたり、耳が音量を感じづらい低音域に音が集まっていたりすると,音量を上げられる余裕(ヘッドルームと言う)があっという間になくなってしまう。 他にコンプレッサーの一種であるリミッターやマキシマイザーと言うエフェクトを使うという手もあるので,興味がある人は調べてみるとよい。

Fader(フェーダー)

- fadeとは「消える」という意味。したがって,Faderは音量を下げて,全体のバランスを調整するもの。

- 音を上げたいときは:

- 録音時に大きく録る。

- 波形にノーマライズをかける(破壊編集)。

- Mixing Consoleの入力Gain(Trim)で大きくする。

PAN(定位)

- 音をL-Rの左右に振り分けて,立体感やステレオ感を出す。

- 定石1:ボーカル、ベース、バスドラは中央。その他の楽器を左右を振る。なぜなら,低い音は定位感が出にくい。

- 定石2:左から右に向かって,高音から低音の楽器を並べる。例:左から,バイオリン,ビオラ,チェロ,コントラバス。なぜならオーケストラの配置にあわせるので,自然に聞こえる。

MSR

- M: mute(特定のトラックだけを消音)

- S: solo(特定のトラックだけを再生)

- R: record(録音トラックを指定)

Mixing Console

- 各トラック,バス,メインの3つに分割されている。信号の流れを自由にルーティングすることが可能。音の流れを把握する必要がある。

- Subgroup, Aux, Masterの使い分ける。

インサーション・エフェクト

- 各トラックのFXの部分に挿入(Insert)して,音100%にエフェクトをかける。

- 複数追加できる。順番は関係あり。ただし非破壊編集なので,重ねすぎるとCPU負荷が高くなる。

- バイパス(switch ON/OFF)できる。

- 音を聞きながら(モニターしながら)パラメータを調整できる。

- Distortion, Flangerなど原音を直接変化させるエフェクトで使うことが多い。

センド・エフェクト

- Sendの部分で,Aux(補助の:Auxiliary)のバスにオーディオ信号の一部を送り,Auxトラックでエフェクトをかける。

- 同じAuxのトラックに複数のトラックを送って、同じエフェクトをかけることができる。

- たとえば、複数のボーカルトラックを1つのAUXトラックにセンドして、Reverbをかける。

- Reverbをかける量は各トラックごとに変えることが可能。

- 同じエフェクトならば,Auxトラックのパラメータを変えれば,すべてのトラックのエフェクトを変更できる。

- 各トラックにインサーション・エフェクトするよりも,まとめてセンドエフェクトしたほうがCPU負荷が軽くできる。

- センドするPanを個別に振ることもできる。

- Reverb, Delayなど空間系のエフェクトはCPU負荷が高いので、センドでかけることが多い。

- Studio Oneにセンドエフェクトの使い方

- ミキサーウィンドウで、Fxチャネルを追加する。

- トラックの「センド+」から送りたいFxチャネルを選択する。

- FxにReverbなどのエフェクトを追加する。

- 各トラックのセンドレベルは、トラック内のレベルメータで調整する。

位相

音の発生元から聞き手の距離によって,波形の形が変わるが,これを位相という。

- ある波形に,逆相(180度ずれた位相)の波形を重ねると,音が消える。

- 同じ音をL-Rに分けて,位相をずらして,音に幅を出す。

- 歌モノ楽曲の場合,フルコーラスバージョンと逆相のカラオケバージョンを重ねると,オケの部分が消されて,ボーカルのみバージョンになる。->実験

マスキング

複数トラックの異なる楽器同士の周波数が干渉して,音が悪くなることがある。

ルーティング

- Mixing ConsoleにおけるBusで信号の流れを自由に制御できる。

- デフォルトでは,すべてのトラックはオーディオ出力に直接,送られている。

- ボーカル,ギター,ストリングス,ドラムなどパートごとにグルーピングしたBUSに送る。

- 例:ボーカル用のBusを作成して,リードボーカル,ハモりボーカル,バックコーラスなどボーカルパートのトラックをまとめる。

- ボーカルパートのBusでまとめて共通のエフェクトをかけることが可能。

- 最終的にすべてのBusの出力はMasterに終結して,オーディオ出力に送られる。

オートメーション

- Mixing Consoleのパラメータの動きを曲の進行に合わせて変化させる。

- Fader, Panなどのほか,様々なパラメータをオートメーションで記録可能。

- リアルタイム記録

- 記録したいパラメータ上で右クリック「オートメーションの記録オン」にチェックを入れる

- 再生しながら、パラメータを動かすと、動きが記録される。

- トラックビューでオートメーションを視覚的に確認,編集することができる。

- エンベロープツールで表示・非表示の切替

- ツールバーの「オートメーションの有効・無効」で切替

- パーツを右クリック「グループ」化して複数のパラメータを同時に動かす。

- 「グループのプロパティ」を「カスタム」設定して,Cross Fadeができる。

Mixdown

ミックスしたい複数のオーディオトラックを選択して,L-R 2チャンネルのオーディオデータにエクスポートすること。

- 「ファイル」メニュー「エキスポート」「オーディオのエクスポート」でバウンス設定をして行う。プリセットが便利。

- ファイル形式は(*.wav形式)で,44.1KHz, 16bit

マスタリング

- メイントラックの「インサート」にマスタリング用のエフェクト「Multiband Dynamics」を追加する。

- 適したプリセットを選ぶ。

各種エフェクトの詳細

空間系

- Delay :「遅延」原音を時間的に遅らせて発音させる。

- Reverb : 原音に余韻,残響感を付加する。Delayの集合体。

モジュレーション系

- Flanger : Delay音に揺らぎを加えたもの。Delay音が長め。Feedbackがある。

- Chorus : Delay音に揺らぎを加えたもの。Delay音が短め。Feedbackがない。

- Phaser : Delay音に揺らぎを加え,位相をずらしたもの。

- Tremoro : 一定周期で音量変化をつける。

- Auto Pan : 一定周期で定位変化をつける。

- Spectrum, Enhancer, Humanizer

歪み系

- Distortion : 原音の倍音を加えて音を歪ませる。

- Overdrive : アンプの歪みに近いソフトなDistortion

- SONAR LEではAmp Simulatorで歪み系のエフェクトをかける。

ダイナミクス系

- Compressor, Limiter, EQ, Filter

スペクトル系

- Equalizer(EQ), Filter

音程系

- Pitch Shifter : 原音の長さを変えずに,ピッチのみを変える。

その他

- Amp Simulator : 様々なアンプの特性を再現

EffectのRouting

- 直列つなぎ,並列つなぎ

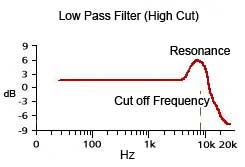

Low pass (ロー・パス)フィルターのパラメータ

低周波数(ロー)を通す(パス)ので,ロー・パス(Low Pass)という。すなわち,高周波数(ハイ)を通さない(カット)ので,ハイ・カット(High Cut)ともいう。

- Cutoff frequency (カットオフ周波数)

- カットする周波数

- Resonance (レゾナンス:共鳴)

- カット・オフ周辺の周波数を強調する。

ロー・パスの逆はハイ・パス(High Pass)またはロー・カット(Low Cut)で,基本的な考え方は同じ。

ボーカルのEQのポイント

- ボーカルの周波数帯域は400-1200Hzに集中している。

- 男声は600-800Hzぐらい、女声は800-1000Hzぐらい。ここを強調すると、ボーカルが際立つ。

- 200Hz以下の低音域はカットしてあげるとよい。200Hzあたりはベースの帯域とかぶるので。

- 1200Hz以上の高音域をやや気持ちあげると、ボーカルが目立つようになる。

ソフトシンセ

プラグイのソフトシンセで音を作る.

- 「表示」メニューの「シンセラック」を選択し,シンセラックビューを開く

- 「+」挿入ボタンから,プラグインシンセを選ぶ.

- ソース用MIDIトラックとアウトプット用オーディオトラックが作成される.

- ソース用MIDIトラックにMIDIシーケンスを打ち込む.

- アウトプット用オーディオトラックにオーディオが出力されるので,通常のとおりエフェクト,ルーティングをして使用する.

- プラグインシンセの設定は,プロパティボタンをクリックし,個別の設定ウィンドウで行う.

アナログシンセサイズ

アナログシンセサイザをシミュレートした音源がある。アナログシンセサイザとは,発振器(オシレータ)で波形を生成し,加工,合成して音を作り出す装置である。 主に,オシレータ,アンプ,フィルター,LFO,加算・減算などの演算器などから構成される。

オシレータ(Oscillator)

波形を発生させる。基本となるのは,サイン波だが,のこぎり波,矩形波,ランダムノイズなどが用いられる。

アンプ(Amplifier)

波形を増幅させる。時間軸における音量変化を制御するために,Envelope(エンベロープ)のADSRパラメータが用いられる。

フィルタ

波形の特定に周波数帯域をカットして,音色を整える。

LFO

LFOは低周波発信器(Low Frequency Oscillator)の略。ビブラートなどに使用する低周波を発振させる。

演算器

複数の波形を演算して,新しい波形を合成する。

ループ

オーディオファイルをループして曲をつくる方法。

- ループでの制作にはオーディオファイルを用いる。ループファイルを作るためには2種類の方法がとられる。

- 専用フォーマットACID(Wav), Appleloops(AIFF)を使う →テンポやビートスライスがあらかじめ設定されているが、製品版であることが多い。また曲の雰囲気に合わせるのが大変。

- 自分でつくる(WAV, AIFF) →打ち込み素材からバウンスしてオーディオファイルに書き出し、トラック上でループの設定をする。またはCDや録音でサンプリングする。

- 設定

- テンポ

- プロジェクトのテンポをループさせるファイルに合わせる。オーディオファイルを選択した状態でテンポ設定をドラッグする。クリップの長さが表示されるのでぴったりあわせる(注意点:変更前に保存すること。やりなおし回数を超えてしまうから)

- オーディオファイルの分割

- 右クリック→クリップの分割:繰り返し分割、マーカーで分割など

- ループに設定

- SONARの場合:右クリック→グループクリップループ(ctrl+L):クリップの形が変わる(上下角がなくなる)

- ループさせる ドラッグ

- ループ設定の変更

- ダブルクリックで波形表示

- スライス分割能:スライスの精度を何分割で合わせるか

- クリップのビート数:クリップのビート数。何分割でスライスするか。(8ビートを16ビートで設定すれば半分の速さになる)

- ルートノート:音程がある楽器なら、コードの調を設定する。

- ピッチ:クリップ全体、各スライスに設定変更できる

- パン、ゲインエンベロープ:各スライスに設定変更できる

- テンポ

サンプラー

サンプラーとはオーディオファイル(wavなど)をMIDIのノートナンバーに割り当てて,MIDIシーケンスとして打ち込み,再生,演奏することができるソフトである。このオーディオファイルをサンプリングデータという。

- SONARでは、DXiソフトシンセのCycloneを使う。

- オーディオファイルをPad 1-16(キーボードの鍵盤に相当)に1つずつ割り当てる。

- デフォルトでは,Pad 1がノートナンバ60(中央のド)に相当する。

- 各Padのボリュームとパンを設定する。

- MIDIのピアノロールで,該当する鍵盤を叩くと割り当てられたオーディオファイルの音が出る。

- MIDIの打ち込みと同様に,ノートを入力して,サンプリングデータを再生できる。MIDIコントローラを接続すれば,サンプリングデータを演奏することも可能。

- 詳しい使い方はヘルプファイルを参照すること。

サンプリングデータ

- AIFFなどのWAV以外の形式のオーディオファイルは,AudacityなどでWAVに変換してから読み込む。

- サンプルとして使うオーディオデータは,The Freesound ProjectなどにCreative Commonsライセンスで,数多くアップされている。

- もちろん,自分でマイク取りした音をサンプリングデータとして使ってもよい。

Tips

ピッチ修正

Pitchを1セント(半音の100分の1)で修正できる。およそ、0.2から0.3(20から30セント)単位で調整するとよい。

- V-Vocalで,ソロのボーカルのピッチを修正できる.

- オーディオクリップを右クリックして.「V-Vocal」を選択.

- トラックレイヤーをONにすると元オーディオクリップも並べて表示される.

- PITCH, TIME, FORMANT, DYNAMICSの4つの編集モードがある.

- ピッチを修正すると若干,音質が変わってしまうが,フォルマントを併用すると,変わってしまった音質を補正できる.

- ;定石 ピッチを上げたときは,フォルマントを下げ,ピッチを下げたときは,フォルマントを上げる.

- SONAR LEの場合, Time/Pitch Strech 2を使用して、微妙なピッチの修正や音の長さを調整する。Timeを0にすると、時間の長さを変えずにピッチを修正できる.

- Accuracy

- Normal: 大抵の場合はこれで十分。

- High: わずかに音質が向上。その反面、処理にかかる時間が長くなる。

- Algorithm

- Normal: 楽器の音の場合に設定。

- Formant Preserving: 人の声(ボーカル)の場合に設定。Formant(フォルマント)とは母音(アイウエオ)を特徴つける周波数構成のこと。すなわち、音声のキャラクターを保持したままピッチを変化させ、より自然で人間的な歌声が保たれる。

- Accuracy

- フォルマント

- 人間の声は,高い声,低い声,澄んだ声,かすれた声など,どんな音質の声だろうと,「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」といった母音の違いを識別できる。母音は声帯の自励振動によって発音される定常波に基づいているが,肺,口,咽頭などの期間によって特定の周波数が強調,減衰され,母音ごとによってスペクトルに特徴がある。強調される周波数のピークの山のパターンをフォルマントという。

- ピークの周波数を低いほうから,F1,F2,F3とすると日本語の各母音は,以下のようになる。

| 母音|周波数(Hz) | F1 | F2 | F3 |

|---|---|---|---|

| ア | 780 | 1200 | 2520 |

| イ | 310 | 2300 | 3080 |

| ウ | 330 | 1120 | 2350 |

| エ | 470 | 2040 | 2250 |

| オ | 420 | 710 | 2530 |

- Max/MSPパッチ ノコギリ波に上記のフォルマント構成をフィルターによって合成すると,母音を発音しているかのように聞こえる

波形の部分選択

- Altを押しながらドラッグする。

- 「オーディオのゼロクロスにスナップ」にチェックを入れると、波形のゼロ点で範囲選択されるので、オーディオのつなぎ目で発生するプチプチノイズを回避できる。

- 選択グリッドを最小にするには、選択範囲を「秒/フレーム」に、単位を1サンプルにする。

ドラムの音

- スネアにDelayをかけて、人間的な揺らぎのノリを出す。

- ハイハットにEQのローパス(ハイカット)をかけて、柔らかな感じに。(キンキンしない)

- ドラムパート全体に、CompやLimiterをかけて、キレのある感じに。

スクラブ再生

波形をマウスドラッグで再生する機能。微妙な音の位置を探すのに便利。

外部ソフトによるオーディオ編集

- オートマキシマイズ(SoundEngine):音圧を稼ぐコンプ&ノーマライズもどき

- DCオフセットの調整:

- ノイズ除去(ハム、スクラッチ、ヒス)

DirectXとVSTプラグイン

プラグインとして,Microsoftの規格であるDirectX(略してDX)とSteinbergの規格であるVSTが代表的。YAMAHA SXGやRoland VSCなどのソフトシンセは,DXi(DirectX Instrumentsの略)として提供されている。 DXやVSTのプラグインはソフトシンセ(Instruments)以外に,各種エフェクトも多数作られており,フリーで高品質なものも多い。

SONAR 7でプラグインシンセを使う方法

- [表示]メニューの[シンセラック・ビュー]を選択する。

- [挿入]ボタンから、メニューを出して、シンセを選択する。

- シンセラックに、選択したプラグインシンセがマウントされる。

- [プロパティ]ボタンでシンセの音を調整する。

SONAR 7で一般のVSTiシンセを使う方法

- [オプション]メニューの[グローバル]から[グローバルオプション]を開く。

- [VSTプラグイン]タブで、VSTiをインストールしたフォルダを選択する。

SONAR LEでDXiプラグインを使う方法

- [挿入]メニューの[DXiシンセ]から,組み込んだプラグインを選択する。

- トラックにDXプラグインとして、MIDIトラックとオーディオトラックが組み込まれえる。

- MIDIトラックとオーディオトラックの関係

- MIDIトラックの出力: 組み込んだプラグイン

- オーディオトラックの入力: 組み込んだプラグインのオーディオ出力

- オーディオトラックの出力: オーディオ出力先

- MIDIトラックにはMIDIシーケンスを打ち込む。

- オーディオトラックに実際の音がなるので、エフェクトなどをかける。

- MIDIトラックとオーディオトラックの関係

- 一般のDXプラグインは、インターネットなどからダウンロードしてインストールすれば、使えるようになる。

SONAR LEでVSTプラグインを使う方法

- VSTプラグインをSONAR LEに組み込む。

- VSTのdllファイルを,自分のHDDのフォルダに保存する。仮にフォルダ名をvstとする。

- スタートメニューから[Cakewalk]-[Cakewalk VST Adapter 4]を立ち上げる。

- [追加]ボタンで自分のvstフォルダを選択する。

- 登録するプラグインを選択して,[設定]をクリックする。設定画面が出るので,適当に設定する。

- [次へ]をクリックすれば,完了。

- 組み込んだVSTプラグインをSONAR LEのトラックに読み込む。

- DXプラグインと同じように[挿入]メニューの[DXiシンセ]から,組み込んだプラグインを選択する。

- あとはDXと同じ。

VST, DXプラグイン検索サイト

お勧めフリーVST

- DSK VST Instruments 頻繁にVSTの開発を行っているサイト。

- DSK Odisea

- DSK Strings

- DSK Brass

- ヴァーチャルアナログ系

- synth1 基本的なアナログシンセシスが堪能できる。

- 宇宙系

- DSK Odisea

- cygnus

- ストリングス系

- DSK Strings

- Stringer レトロな音が出せるストリングスシンセ。

- ドラムシンセ

- サクソフォーン

- ギターアンプシミュレーター

- コンプレッサー

- Blockfish サイトが閉鎖したのでhttp://pir.at.infoseek.co.jp/ のサイトから探して入手する。

- エフェクト

- グリッチ

- ゲーム機サウンド

マスタリング

ミックスダウンした2チャンネルのオーディオデータを最終調整する。おもに音量レベル,音圧,周波数特性を整え,音楽として仕上げる.非常に微調整の作業ではあるが,重要な作業でもある.

- マスタリング系エフェクトをマスターバスにかける

- マルチバンドコンプ:複数の周波数帯域ごとに音圧をコントロール

- EQ:楽曲全体の音質を調整。例:高音のヌケをよくしたい、力強い低音がほしい。

- リミッター、ブースター:最終的に音量を上げる。

- Tube Leveler:真空管の特性を活かした自然な音圧感が得られ、アナログっぽく仕上がる。

- SONARでは,マスターバスにインサーション・エフェクトとして組み込む.Sonitus:fxを使う

- コンプで音圧を調整 fx:Multibandは5つの周波数域に毎に独立したコンプ処理を行う

- EQで周波数特性を調整 fx:equalizerは6バンドEQ

- マスタリング向けプリセットが用意されているので,いろいろ試してみるとよい.

- SoundEngineオートマキシマイズによる音圧調整

- 平均デシベル値より、やや大きめのデシベル値にして、音圧を稼ぐ。

- グラフィックEQまたはパラメトリックEQによる音質調整

- 高音域の補正例:10KHz付近を1dB程度あげ、華やかさを増す。

- 中音域の補正例:500KHzから1KHz付近を-1.5dBから-4dBほどカットして、込み合った音をすっきりさせる。

- 低音域の補正例:100Hz付近を+-1dB程度上げ下げして、低音の強調度合いを調整する。

- 超低音の補正例:50Hz付近をカットして、通常の楽器音以外の音をカットし音をすっきりさせる。

- Audacityの「効果」メニューの「イコライゼイション」から様々なプリセットのEQカーブを試すことができる。

- Reverbの調整

- やんわりと微妙にReverbをかけて、残響感を調整する。

作詞の基本

テーマ

- ありふれた日常生活を題材

- 作者の想像した架空の場面

- 映画音楽のような具体的な要求に基づく場面

作詞の特長

- 伝えたい感動がある

- ストレートに表現

- 何かに例えてメタファー表現

- シャボン玉

- 音にして聞かせる。

- 文字なしの音感だけで伝える。

- 字幕がつくミュージックビデオ。

- メロディにのせる。

- 音程変化,音の時間長と言葉の組み合わせ。

詞,詩の書き方

- 場面

- いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どうしている。When Where Who What Why How

- 時代、季節、時間帯

- 場所、土地柄、風景

- 五感に関する具体的な描写

- 情景が目に浮かぶ(色,形,大きさなど視覚的に)

- 聞いた音、聞こえた音、鳴らした音

- におい、香り、味

- 感触、温度、湿度、手、肌で感じたこと

- 登場人物

- 人物の考え、感情,気持ちを表現

- 感情や気持ちが伝わる描写

- どんな人物か、人物像

- 場面、感情の変化

- ストーリー性はないことが多い

- 短くて分かりやすい文体

- 無駄な必要のない部分を削る

- くどくど説明しない

- 行間で語り、聞き手に想像力を働かさせる

- 誰もが共感できる部分と作者独自の個性が表れる部分のバランス

練習

- 身近な体験を言葉にしてみる(実は、Twitterなどでよくされている)

- 具体的に事実を想起。

- 五感で得た情報。見た光景,聞いた音,香り,肌で感じたこと,味。

- そのときの気持ち

- 記述の順番。ズームインかアウトか,時間順か,結果-原因か。

- メロディにのせるための言葉の調整

音楽理論の基礎

作曲と編曲

作曲:メロディ コード

編曲:それ以外

ダイアトニックコード

Cmaj7:T Dm7:SD Em7:T Fmaj7:SD G7:D Am7:T Bm7♭5:(D)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ

コードの機能と進行

T:安定 SD:少し緊張 D:緊張

T→SD T→D

SD→T SD→D

D→T

その他の主なコード

セカンダリードミナント

サブドミナントマイナー

11thコード

パッシングディミニッシュ

CD作成

- 通常のCDプレイヤーで再生できるオーディオCDを作成する。

- パソコンのデータCDにしないでください。オーディオCDとはフォーマットが異なるので、オーディオプレイヤーで再生できません。

- Disc Writingソフトでオーディオデータの書き込み

- Windows Media Player でのCD-Rの書き出し方法

- Roxio Creator Classicなどのソフトを使う。

- 曲間のギャップ時間調整

- 曲同士の音量調整

- ジャケット制作

参考リンク

- Web資料:

いろんなミックス / 自主制作CDを完成させる / Dream Theater Official Songwriting Contest / MIDIの打込みテクニック / 波形編集 / 使いこなしのテクニック /

- 参考書

- 特別企画

- オーディオデータ

- サイボウズ関連

過去の会議室 / ファイル管理 / 音楽理論について語る! /

- 優秀作品公開データベース

課題

第1課題

- マイク録音の練習

kuhaL@BO Art Archiveのデジタルレコーディング・オリジナルソングにある楽曲のReMix

- karaokeデータやMIDIソースをベースに,新たなマイク録音によるボーカル,コーラス,語りなどを追加する。

- グループの全員が何らかの形で声を録音すること。

- 適宜,楽器の生演奏の録音を追加してもよい。

- MIDIの打ち込みを追加してもよい。

- 録音とミックスの手順に慣れることが目的。最終課題は1人1作品なので,この課題で,録音,ミックス手順を把握すること。

- 原作者には敬意の気持ちを持ってReMixすること。原作を侮辱しているかのような誤解を招くReMixは控える。基本的に誠意があれば伝わります。

- 評価(100点満点)

- 提出すれば基本点70点,あとはクオリティに応じて,80, 90, 100点

- 優秀作品はkuhaL@BO Art Archiveに追加する。

- ReMix例:All Night Long For You

- 提出ファイル形式は、Cakewalkバンドルファイル形式で提出してください。ファイル名は***.cwbになります。

最終課題

作詞・作曲・編曲して自分のオリジナル楽曲を作る(1曲3-5分程度) ただし、かならずマイク録音による歌(ボーカル)が入っていること。 ジャンルは問わない。

第1回講評会用提出物

- 課題楽曲のオーディオデータ

- オーディオファイル形式 MP3の圧縮ファイル

- 44.1kHz, 16bit, steroでミックスダウンしたWAVをAudacityなどでmp3に圧縮する。

- 圧縮ビットレートは128kbps以上が望ましいが、ファイルサイズが大きすぎる場合は、VBRでも可

- 提出場所 コウゲイ.netの課題提出

- 学生コメントへの書き込み内容

- タイトル:仮でもいいので,必ず書く。

- クレジット:作詞,作曲,ボーカル,楽器演奏者,録音ほか,制作にかかわった人の氏名。もちろん本名で。

- コンセプト:作品の解説

- 自己評価:どこまでできたか、どこに力を入れたか、やり残したこと、これからやること、アドバイスをほしい点など。。

- 締め切り:第1回講評会の当日の正午

- オーディオファイル形式 MP3の圧縮ファイル

最終講評会用提出物

- 課題楽曲のオーディオCD-R

- 44.1kHz, 16bit, steroでミックスダウンしたWAVを使用する。

- 各トラックに課題楽曲の以下のもの収録する。

- track1 フルコーラス版

- track2 カラオケ版(ボーカルだけを抜く)

- track3 ボーカルのみ版(エフェクトなどをかけたボーカルトラックだけをsolo再生したもの)

- track4 フルコーラスのボーカロイド版またはインスト版 (省略可)

- CDジャケットとして、正方形の紙に以下の情報を記してCDケースに挟み込んでください。CD-Rの円形の盤面には、最低限、学籍番号と氏名を記してください。レイアウト,ページ数,その他の追加情報は自由です。

- 氏名・学籍番号

- 作品タイトル

- 作詞,作曲,編曲,ボーカル,楽器演奏,編集など制作に関わった人の氏名

- 作品のコンセプト

- イメージ画像

- 歌詞

CD-Rは講評会当日に直接持参してください。

- 課題楽曲を説明したホームページ

- ページ内に以下の内容を含める。レイアウトなどのフォーマットは自由。

- オーディオCDの4トラックの全mp3

- 圧縮ビットレートは128kbps以上が望ましいが、ファイルサイズが大きすぎる場合は、VBRでも可

- MIDIのソースのSMF(MIDI打ち込みのものだけ)ファイル拡張子は.midになる。

- Studio Oneでは、「ファイル」メニューの「別名で保存」を選び、「ファイルの種類」を「MIDIファイル(*.mid; *.midi)」にするとよい。

- 作品のタイトル

- 作詞,作曲,編曲,ボーカル,楽器演奏,編集など制作に関わった人の氏名

- 作品のコンセプト

- ジャケットに使用したイメージ画像

- 歌詞

- ページ内に以下の内容を含める。レイアウトなどのフォーマットは自由。

下記の課題HP一覧から見れるようにしておくこと。

課題HPアップロードのための準備

- サーバ情報はコウゲイ.netの授業資料より

- ホスト名、ポート番号、アカウントなど

- WinSCPでサーバにアップロードする。

- WinSCPのサイト:自分のHDDにインストール

- 自分のポータブルHDにsound2という名前のフォルダを作る。

- sound2フォルダにindex.htmlを作る。

- 文字コードをUTF-8で保存する。

- jpg, mp3などのコンテンツを入れる。

- WinSCPでsound2フォルダをblossomサーバのpublic_htmlの中にアップロードする。

- passwdコマンドによるパスワードの変更

[i0724000@blossom ~]$ passwd Changing password for user i0724000. Changing password for i0724000. (current) UNIX password: 現在のパスワードを入力(画面には何も表示されないし、カーソルも動かない) New UNIX password: 新しいパスワードを入力 Retype new UNIX password: 新しいパスワードを再入力 passwd: all authentication tokens updated successfully. [i0724000@blossom ~]$

課題HP一覧

各自の作成した課題が以下の一覧から参照できるようにしてください。

1010101のURL例は以下の通りです。

http://blossom.media.t-kougei.ac.jp/~i1010101/sound2/

作品講評アーカイブ

作品と講評は以下の学内限定アクセス可のサイトにてアーカイブする。

- 2014年度

作品 http://blossom.media.t-kougei.ac.jp/~i1010101/st2014sound2.html 講評 http://www.kuhalabo.net/~web/tutorial/sound2/

- 2013年度

http://www.kuhalabo.net/~web/examination/2sound2013.html

- 2012年度

http://www.kuhalabo.net/~web/examination/2sound2012.html

- 2011年度

1024001 / 1024006 / 1024010 / 1024021 / 1024026 / 1024030 / 1024032 / 1024033 / 1024044 / 1024045 / 1024056 / 1024057 / 1024064 / 1024067 / 1024069 / 1024070 / 1024076 /

- 2010年度

0724041 / 0824014 / 0924001 / 0924009 / 0924013 / 0924023 / 0924029 / 0924043 / 0924050 / 0924066 / 0924073 / 0924082 / 0924089 / 0924092 / 0924103 / 0924104 /

- 2009年度

0824012 / 0824019 / 0824023 / 0824039 / 0824040 / 0824061 / 0824067 / 0824069 / 0824074 / 0824081 / 0824088 / 0824094 / 0824096 / 0824116 /

- 2008年度

0724005 / 0724016 / 0724017 / 0724037 / 0724044 / 0724051 / 0724053 / 0724061 / 0724081 / 0724091 / 0724102 /

2008年 / 2007年 / 2006年(前期, 後期) / 2005年(前期, 後期)

FAQ

- Q. VSCでのバンクセレクトのやり方を教えてください。

- SSWの場合,以下の手順です。

- MIDIポートの設定画面で,「MIDI OUTポートのデバイス」をRoland VSCに、「接続している音源」を「VSC」する。

- スコア入力画面・ピアノロール画面などで,Toneの欄からトーンマップを出す。

- ModuleがVSCになっていることを確認し,BankMのプルダウンメニューからバンクの数値を選択する。

なお,VSCだけで作成したMIDIは,ミックスダウンウィザードではなく,「ファイル」メニューの「オーディオファイルに保存」でwavにすることができます。

- Q. MP3で保存するとき,音質を下げないでファイルサイズを小さくする方法を教えてください。

- MP3の圧縮率はビットレート(Kbps)で指定します。圧縮率を上げると音質は下がります。128から192kbpsでCD並みと言われています。また,ビットレートをVBR(可変ビットレート)にすると,全体として高音質を保ちながら,ファイルサイズを小さくできます。

- Q. SONAR LEでMP3に書き出す方法がわかりません。エクスポートしようとするとMP3エンコーダが古いといわれてしまいます。

- SONAR LEではwav(16bit 44.1KHz)に書き出してください。AudacityやSingerSongWriterやiTunesでwavをMP3にしましょう。

- Q. 授業で使うサンプルファイルは、どこにありますか?

\\HP4S225\public\kuha にあります。HP4S225とは、教卓PCです。教卓PCの電源が入っていないと、アクセスできません。